MY FOLON

私のフォロン 林綾野(キュレーター) 1/2

2025/04/08

数々の展覧会キュレーションを手がけるほか、アートライターとして画家の食卓や暮らしを取材するなど独自の切り口でアートを紹介する林綾野さん。「空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン」展で作品をより深く味わうための鑑賞方法をガイドしていただきます。1回目は会場で作品と対峙して感じたフォロン作品がもつ力について聞きました。

線描と水彩、ふたつの魅力

「空想旅行案内人 ジャン=ミッシェル・フォロン」の最初の会場となった東京ステーションギャラリーに足を運びました。30年前に開催されたBunkamuraザ・ミュージアムの図録をはじめ、アートブックで作品を目にする機会はあったので長年気になる画家のひとりでしたが、実際の作品をまとめて見たのは初めてでした。

会場にはたくさんの作品があり、なかでも線描画と水彩画、それぞれの異なる魅力を存分に感じることができました。まず、線描画は非常にユニークな構図と柔らかな筆致に惹かれましたね。作品を間近で見ると、フォロンの柔らかな手の動きを感じ取ることができました。フォロンはきっと机に向かって線描を描くことを習慣にしていたのでしょうね。線のリズムが均一だったので、感情をぶつけるというよりは淡々と自身の気持ちを吐露するように描いていたのか? 毎日描くことはどんな意味を持っていたのか?など、制作のプロセスをいろいろ想像して楽しみました。

一方、水彩画は非常に透明感があって美しいものでした。特に水彩ならではのにじみを生かしたグラデーションをしっかり見ることができたのは嬉しかったです。会場の映像にフォロンが描く姿がありましたが、偶然性も取り入れながら、軽やかに制作していることがわかりました。世界人権宣言の書籍の挿画、新聞・雑誌のイラスト、企業や公共団体のポスターなどメッセージをもった仕事も多いので、複雑に構成を考えながら描くイメージがありましたが、意外にも淀みなく筆を動かしており、その姿に清々しさを感じました。

フォロンの作品は物語性や強いテーマがありますが、結論を言い渡すものではなく、必ず鑑賞者自身が考える余白が残されています。まるでフォロンに謎をかけられているようで、心がざわざわしてつい気になってしまう。作品のみならず、フォロン自身にもそんな雰囲気があって、周りの人にとってフォロンはとらえどころがない “気になる人”だったのでは?と想像しました。美術家のセザールやフランスの著名な映画監督ら錚々たる芸術家たちと交流があったそうですが、フォロン自身のそんな魅力に引きつけられてたくさんの人が集まり、クリエイティブな空間が広がっていたのでしょう。

フォロンの作品において、このとらえどころのなさとはなんなのか考えてみると、かわいらしくソフトなタッチで描いていながら、非常にリアリスティックなテーマやメッセージがこめられているところにあるのかもしれません。環境、政治、戦争など社会問題に対する意識が非常に高く、いまを生きているという視点を強くもっていたフォロン。だからこそ、空想や幻想の世界を描くことで、現実には何が起きている?本当にこれでいいの?と、見る側に考えさせてくれる力があるのだと思います。

林綾野が選ぶ「私のフォロン」

n.d.

墨

「フォロンが描画の発表を始めた1960年前後は、写真が広まったこともあり、イラストレーションはリアルな描写よりも絵ならではの表現が求められました。雑誌の仕事からキャリアをスタートしたフォロンもまた自分の筆で何を伝えられるか挑戦を続けていたのではないでしょうか」(林)

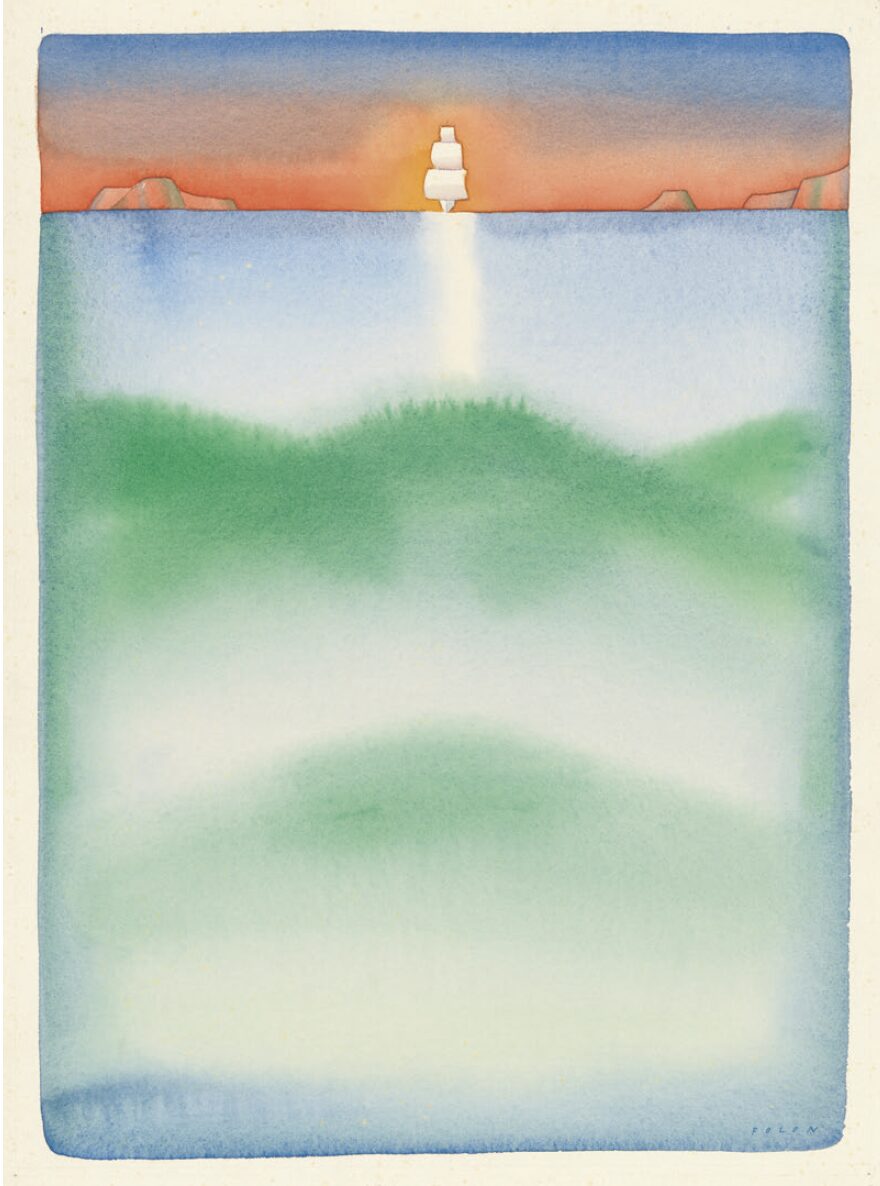

1982

水彩

「グラデーションの表現に惹かれました。風景の描写も、見る側のイマジネーションが広がるモチーフもとても興味深いです」(林)

林綾野 キュレーター、アートライター。「柚木沙弥郎 life・LIFE」(2021年)、「堀内誠一 絵の世界」(2022年)、「堀内誠一展 FASHION・FANTASY・FUTURE」(2025年)など多数の展覧会を手掛ける。主な著書に『画家の食卓』(講談社)、『浮世絵に見る江戸の食卓』(美術出版社)など。

©Fondation Folon, ADAGP/Paris, 2024-2025